青チャート基本事項

チャート式問題集とは?レベルも解説

青チャート:正式名称『チャート式 基礎からの数学』

黄チャート:正式名称『チャート式 解法と演習数学』

白チャート:正式名称『チャート式 基礎と演習数学』

緑チャート:正式名称『チャート式 センター試験対策 数学IA+IIB』

紫チャート:正式名称『チャート式シリーズ 入試必須168(文系・理系)』

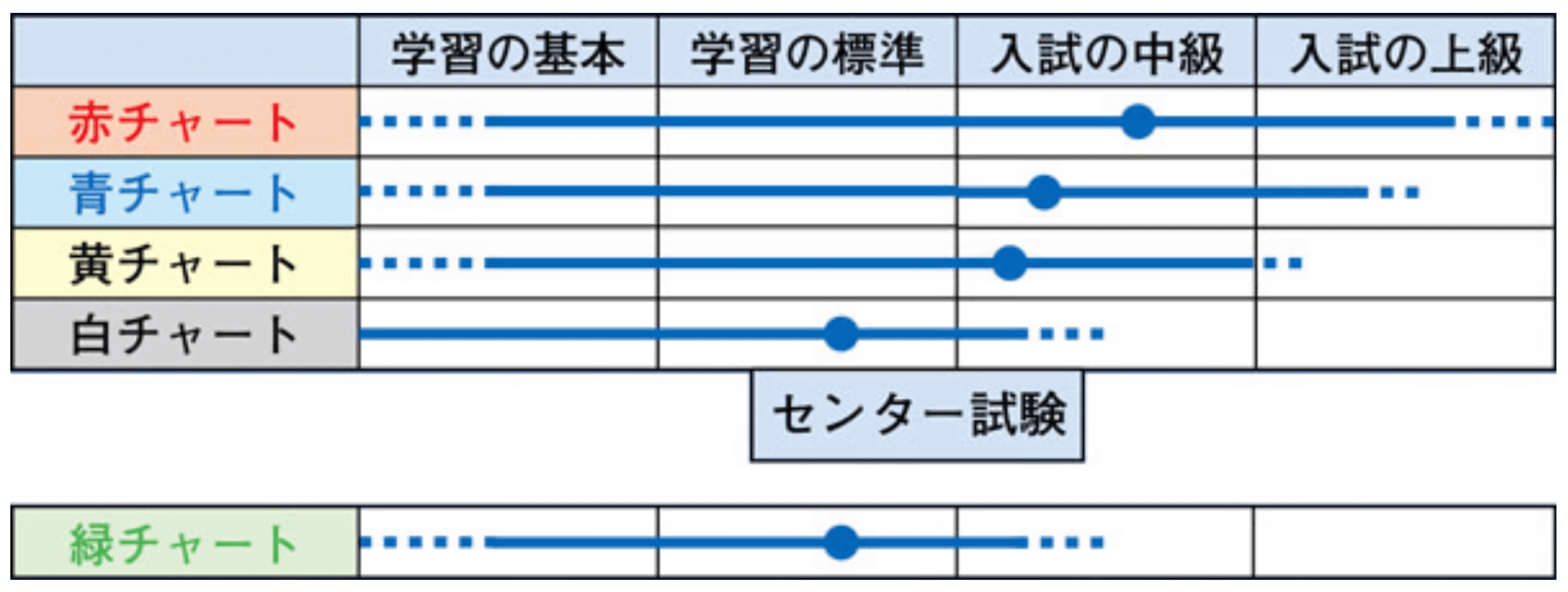

レベルは、難しい順に赤チャート>青チャート>黄チャート>白チャートです。

白チャートはかなり基礎的な問題が多く、数学に苦手意識がある方が基礎固めをするのにとても効果的です。赤チャートは青チャートよりも難易度が高く、東大や京大を目指す人のための非常にレベルの高い参考書になっています。

緑チャートと紫チャートは最近登場した新しいチャート式問題集です。緑チャートはセンター演習のみに絞った問題集、紫チャートは中堅私大~地方国公立レベルの問題を扱った完全にアウトプット型の問題集となっています。

具体的なレベルは、下の表の通りです。

青チャートの問題構成

青チャートは対象とするレベルの幅が非常に広く、様々なレベルの問題が記載されています。 青チャートには、「基本例題」「演習例題」「重要例題」という3種類の例題と、「Exercise」「章末問題」という単元末についている2種類の問題があります。基本例題は教科書の例題レベル、章末問題は初見で解くことが難しいレベルとなっています。

青チャートは大学入学共通テストにも対応!

2021年から、センター試験に代わり大学入学共通テストが実施されます。青・黄・白チャートの増補改訂版では、本冊巻末に大学入学共通テストの準備・対策につながる問題が「実践編」として掲載されています。「実践編」では、対話形式・コンピュータの利用・社会生活との関わりなど、新傾向の問題も扱われています。

青チャートのメリット・デメリット

青チャートのメリットは圧倒的な網羅度です。青チャート一冊で大学受験は乗り切れると言われるほどの、膨大な範囲をカバーしています。医学部への進学が有名なラサールなど、青チャートを学校指定参考書に採用している進学校もあります。応用問題や入試の「解法テクニック」までカバーされているので、色々な参考書に手を出す必要がありません。「青チャート一冊で基本から入試まで」対応している安心感が青チャート最大の魅力でしょう。受験の定番である青チャートは、生徒様の成績を大きく伸ばすことの出来る良書です。

一方で、青チャートのレベルをきちんと把握し、適切な使い方で青チャートを進めていかないと、数学の学習に対するモチベーションが下がってしまう可能性もあります。青チャートは問題の量が膨大であるため、やみくもに問題を解いていくだけでは学習効果は期待できません。効率的に数学の力を向上させるためにも、計画的に学習を進める必要があります。

以下では、青チャートの使い方のポイントをご紹介します!

青チャート 使い方のポイント

青チャートの基本的な使い方

数学の参考書は、基本的に「解く→復習→全問を自力で解けるようにする」という流れに沿って使用します。初めは解けない問題も多いと思いますが、何周も復習をして自力で解けるようにしていきましょう。

チャート式の中身を全て暗記する勉強法はおすすめしません。暗記し切れるほど少ない量ではありませんし、少し違う角度から出題されたときに対応できなくなってしまいます。

一言一句同じ解答である必要はありません。解答の流れをしっかりと理解し、繰り返し解いていく中で解法を覚えていきましょう。このような方法で解法を身につければ、応用レベルの問題にも対応することができるようになります。

繰り返すことで記憶は強化される

せっかく解法を暗記しても、その後全く復習しなければ時間の経過とともに忘れていってしまいます。しかし、繰り返し問題を解くことでより記憶を強化することができます。

青チャートを使って効率的に数学の力をつけるには、反復学習を行うことがポイントです。青チャートは問題数が多いことから、解きっぱなしにしてしまったり、1周完成させて満足してしまう生徒様が多いです。ミスした問題には必ずチェックをつけて、何周も復習するようにしましょう。

また、2周目、3周目と全ての問題を解くのは、かなりの時間がかかってしまいます。2周目以降の復習は、ミスした問題だけに絞って弱点を強化するようにしてください。苦手をピンポイントで潰していくことで、効率的に全ての問題に解答できるようになります。

青チャートの使い方 【レベル別】

具体的には、どのように青チャートを進めていけば良いのでしょうか。青チャートの効率的な使い方は、現状の基礎力や、目指す学力レベルによって異なります。

~基礎から身に付けたい~

数学の勉強を始めたばかりの人、受験で数学を使うけどあまり得意ではないので基礎から勉強したいと思っている人向けの勉強法です。

-

基本例題に取り組む

まずは基本問題に絞って取り組みましょう。手が出ない問題は、問題の下の「指針」を見て考えると良いです。指針は、問題のポイントや急所がどこにあるか、解答に至る道筋などを簡単に示してくれています。それでも解き方がわからない問題については、解答・解説を読んで理解しましょう。

ここでは、公式の使い方を覚えること、問題の解法を理解することが大切です。わからない問題と長時間にらめっこしていても時間の無駄になってしまいます。「2分考えてわからなかったら解答を読む」など、自分で解答時間を決めると効率的に問題集を進めることができます。

解答を熟読したら、その場で解説を見ずに、自分で解答を再現してみましょう。難しければ、できるようになるまで解答を熟読→解答再現を繰り返しましょう。 -

1週間後、1ヶ月後に解答を見ずに再現できるか確認する

次に、同じ問題を1週間後に再現できるか確かめてみましょう。一度理解しても、実際に解けるとは限りません。そのため、1週間後に問題の解法を理解しているか、実際に解答にたどり着けるか確認しましょう。間違えた問題については印をつけておき、1週間程経ってから再度確認しましょう。

短期記憶を中期記憶、そして長期記憶として定着させることで、完璧に解法を理解し、応用問題に対応できるようになっているはずです。 -

演習例題・重要例題もⅠ~Ⅱの順番で取り組む

演習例題と重要例題も、基本例題と同様のサイクルで解いていきましょう。このサイクルで例題を解ききった頃には、数学の基礎がしっかりと定着しているはずです。

余裕があれば練習問題にも目を通しましょう。しかし、青チャートの問題量は多いため全て取り組むと時間がかかりすぎてしまいます。苦手だった単元、間違えやすい問題など自分で取捨選択して取り組むのが良いです。

~基本例題はほぼ完璧~

青チャートの基本例題レベルならばスラスラ解ける、という方は上記の使い方では非効率です。次にご紹介するのは、ある程度の基礎は出来ていて、演習量を確保するために青チャートを活用したい方向けの勉強法です。

-

まずは基本例題を1周する

基礎知識にもれがあると、応用問題を解こうと思った時にボロがでます。まずは基本例題をスピード感をもって解いていきましょう。いちいち解いていくのは非効率だと感じれば、基本例題を見て頭の中で解答を思い浮かべるだけでも良いでしょう。 解けなかった問題があれば印をつけ、後日繰り返し解いて苦手ポイントを潰していきましょう。 -

演習例題・重要例題に取り組む

基本例題が一通り解けるようになったら、演習例題や重要例題に取り組みましょう。解くことが出来なかった問題に関しては、解答・解説をよく読み込み、何も見ずに解答が再現できるようにしましょう。難関大対策で青チャートを利用する人は、エクササイズを解いてみるのもおすすめです。エクササイズは二次試験対策をする上でちょうど良いレベルの質の高い問題が載っています。時間的余裕がない場合は、エクササイズは解かずに、良問プラチカや問題精講シリーズ、過去問等で演習量を確保しましょう。 -

1週間後、1ヶ月後に解答を見ずに再現できるか確認する

次に、すぐに解答を思い浮かべることができなかった基本例題や、解けなかった演習例題・重要例題を、1週間、次に2週間〜1ヶ月あけて解答を再現できるか確認しましょう。何回も解答を繰り返すことで、解法を完璧に理解し、より難易度の高い問題に応用できるようになります。短期記憶を中期記憶、そして長期記憶としてしっかり解法を定着させましょう。

また、「数研Library」という数研出版公式のアプリで青チャート収録全例題の解説動画を見ることができます。一部有料ですが、解説動画とセットで青チャートの学習を進めることが出来れば、より高い学習効果が期待できるでしょう。

あわせてチェック|中高一貫校の勉強法を解説

東大家庭教師友の会の特徴

当会には、東大生約9,700名、早稲田大学生約8,500名、慶應大生約8,000名をはじめ、現役難関大生が在籍しています。

生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。