1.女子学院中学校とはどんな学校?

女子学院中学校は1870年に創立された中高一貫の私立中学校で東京都千代田区に位置しています。

中学受験御三家の1つに数えられるほど偏差値が高い学校として有名であり、倍率も2.5倍程度と高いことからかなり人気な学校であることがわかります。

校則は4つしかなく私服登校も可能な非常に自由な校風が特徴です。しかし自由な校風でありながら、個人の主体性を重視しており学力だけでなく社会に仕える人材の育成に努めています。

「女子学院には制服やこまかい校則がなく、生徒の自主性を尊重する明るく自由な校風が満ちあふれています。」 (女子学院 HPより)

主体性を重要視する女子学院の意図は入試問題にも表れています。試験問題には高い語彙力が求められるとともに数多くの問題を自力で対処できる力が試されています。

またそれだけでなく面接試験ではグループディスカッションが実施され、自分の意見を伝える能力も求められます。

このように自由な環境の中で自立できる強い人材育成に励んでいる学校であることがわかります。

2. 女子学院中学校の入試傾向

まず全教科に共通して試験時間に対する問題数がかなり多いことが特徴です。

そのため速読即解が入試を制する鍵となり、制限時間内で問題を解き切る訓練をたくさん行う必要があります。

| 科目 | 配点 | 時間 |

| 算数 | 100点 | 40分 |

| 国語 | 100点 | 40分 |

| 理科 | 100点 | 40分 |

| 社会 | 100点 | 40分 |

また出題範囲は多分野にわたり、教科ごとの配点も平等に100点であることから全ての教科、分野で一定以上のレベルが求められていることも特徴です。

よって女子学院を受験される方にとって苦手分野を作ることは危険であり、早いうちに基礎知識の土台を完成させておく必要があるでしょう。

ここで各科目の出題傾向について見てみましょう。

①算数の出題傾向

近年の入試では試験時間40分に対し総設問数は20〜30問程度とかなり多く、難易度は標準レベルの問題が多いものの出題範囲は多分野にわたります。

よってどの分野からも出題される可能性があり、あらゆる分野で素早いスピードで解き切る能力が必要とされています。

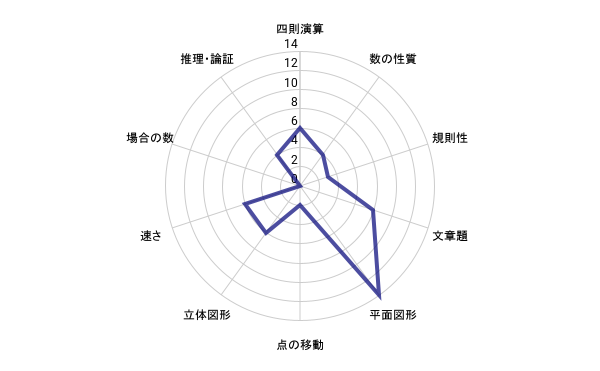

算数の出題傾向を示すグラフ

上図は過去5年間の出題分野を示したグラフです。「平面図形」(特に角度)、「速さ」、「立体図形」「文章題」は毎年出題されており、2025年度以降も引き続き重要分野であることが予想されます。

また特徴としては「推理と論証」の分野の出題頻度が他中学に比べかなり多いことです。

2024年度の大問5では「調べ上げ」の問題が出題されました。このように算数では短い試験時間でひたすら手を動かして調べる技術も求められます。

算数においては図や表を書くなどして状況を掴む能力が非常に重要となります。早い段階で速さなどの単元で図や表で整理する習慣を身につけることをオススメします。

②国語の出題傾向

女子学院の国語は試験時間40分、全体5000字程度と速読即解が必要不可欠な試験であることが特徴です。

近年の出題内容としては読解問題2題、漢字1題の計3題であり、漢字だけでなく四字熟語、語句の意味用法などの知識問題が全体の3割程度を占めています。

また大人向けの随筆文からの出題が多く、難しい語彙が多く現れることから早い段階から知識の強化を行うことが必要でしょう。

さらに読解問題に関しては短い時間の中で論理展開・心情等に注目して全体を通して文章内容を理解する必要のある問題が数多く存在しています。

問題の解法となる技術をストックし、それらを使いこなすことが必要となってきます。

2024年大問1問6では「心情に関する説明問題」が出題されました。

この問題は棒線部から読み取れる心情に加えて、そのきっかけとなる状況を「同一場面」から読み取る技術が必要となります。

このように随筆文の記述問題では「同一場面」での状況の読み取りが鍵となる説明問題が多く出題されます。

③理科の出題傾向

女子学院の理科は試験時間40分、大問4つで構成されており物理・化学・生物・地学のすべての分野から出題されます。

求められる知識は標準レベルが多いものの幅広い知識を原理から理解していることが前提となります。

分野別の概観としては次のようになります。

|

・生物化学:実験・観察結果から起きている現象を答える問題 ・物理:力のつりあい(ばね・てこ・滑車など)や電気回路に関する計算問題 ・地学:正確な知識が問われる問題 |

よって単なる知識ではなく、理由も含めて押さえておくこと、計算問題は原理から忠実に解くことが必要となってきます。

2024年大問3(化学)は中和反応の実験に関する問題であり、まさに実験から起こる現象を考察する問題でした。このような問題では幅広い知識を前提とし、実験・観察結果と自らの知識を結びつける能力も大切です。

④社会の出題傾向

女子学院の社会は試験時間40分、大問は3〜5題で構成されています。設問数が50程度とかなり多く、地理・歴史・公民すべての分野から出題されます。

また単元ごとの配点は各年度ごとに異なりすべての分野において高い習熟度が求められます。

問題内容としては「すべて選ぶ」といった問題が多く、曖昧な知識では正確に解答することが難しいため知識定着の度合いを日々の学習で確認するようにしましょう。

また女子学院の社会では「地図」や「資料」の読み取り問題、考察問題も出題されるため学んだ知識が一問一答状態であってはなりません。

「地図」や「資料」から得られる情報と自らの知識を結びつけることができる技術が必要です。

2024年大問1問1では「縄文時代の人が井戸を作らなかった理由」を問われる問題が出題されました。

この問題では縄文時代に関する背景知識をもとに当時の状況を考察する力が必要となります。

縄文時代に関する知識だけでなく、その知識が「井戸を作らなかった理由」にどのように結びついているのか考えることで正解に辿り着くことができます。

このように考察問題は社会の知識強化に加えて、日頃からトレーニングすることが必要です。

3. 女子学院中学校の入試対策

まず全教科を通して幅広い知識が問われている傾向にあります。そのため早期段階で苦手分野をすべて克服し、各分野における知識の土台を完成させておく必要があります。

知識の土台は6年前期(遅くとも夏休みまで)の段階で仕上げることが必要です。

6年後期では塾での実践演習、過去問演習が学習のメインとなり基礎知識を復習する時間は自ずとなくなってしまいます。

また前提となる知識がないと実践演習での効果も半減してしまうことになり6年後期における成績UPが厳しくなってしまいます。

|

・〜6年前期:基礎知識の土台を完成させる期間 ・6年後期:基礎知識の土台をもとに応用力を磨く期間 |

ここで、期間別に各教科で行うべき入試対策をお伝えします。

①〜5年生

5年生までの時期ではどの教科も苦手を作らないことを最優先としてください。

各塾では新しい分野を次々に習うことになりますが、習った週のうちに全て消化することが大切です。 基礎固めを着実に行うことで応用力の土台を築くことができます。

そのためには各塾で1ヶ月に1回程度実施されている確認テストに照準を合わせる勉強が効果的です。

女子学院を志望される生徒様は各塾で発表されている偏差値を目標におきそこから逆算して勉強計画を立てると良いでしょう。

| SAPIX | 四谷大塚 | 日能研 |

| 61 | 69 | 67 |

教科ごとに勉強のイメージは以下の通りです。参考にしていただけると幸いです。

|

算数 |

①各分野の標準問題を理由も含めて説明できるようになる |

| ②式や図を書く習慣を身につける | |

| 国語 | ①知識(漢字・語彙)を強化する |

| ②記述問題の解法をストックしていく | |

| ③論説文・随筆文に慣れる | |

| 理科、社会 | ①各分野の知識を強化する、標準問題を解けるようになる |

| ②確認テストで高得点を取る |

・算数

女子学院の入試に関わらず難易度の高い問題を解く上では必ず式や図を書くことが必要となってきます。そのため標準的な問題が多く並ぶ5年生のうちから図や式を使って説明できる状態を目指しましょう。

・国語

知識問題の比重が高い女子学院の入試に向けて5年生のうちから知識の積み上げを行うことをオススメします。各塾で販売されている教材を仕上げることを目標に勉強計画を立てていきましょう。

また記述問題の勉強法に関しては授業の復習を軸に解けなかった問題の解き直しを行いましょう。

この際に「どのような流れで答えに到達できるのか」を意識して復習することで問題の解法を理解し、その解法をストックしていきましょう。

・理科、社会

女子学院の入試は幅広い分野の知識が前提となっているため5年生のうちから知識の強化をメインに学習計画を組むと良いでしょう。

また確認テストが習熟度の確認材料となるためそのテストに目標設定する勉強が有効です。

理科に関しては各分野の知識を理由も含めて説明できる状態、物理では特に標準的な計算問題を解けるようになる状態が目標です。

社会に関しては一つの知識に関連することを単元に関わらず書き出し、それらがどのように結びついているのかを確認していくことで単なる知識ではなく、女子学院の入試に対応できる知識が身につきます。

②6年生(4月〜7月)

6年生に入ると本格的に入試対策を始めなければならないと考える保護者様も多いかと思いますが、6年生前期の段階ではまだ基礎固めに重点を置くべきです。

各塾で実施される志望校別判定テストもできなかった分野に着目し、補強していくことが必要です。

勉強方法としては5年生までと同様、塾のカリキュラムに従い1ヶ月に1回の確認テストに焦点を置いた勉強計画を立てることをオススメします。

特に女子学院では4教科の配点が均等であるため1教科でも苦手科目があると厳しい戦いとなってしまいます。そのため苦手科目の勉強時間を増やすなど土台完成のための学習を徹底的に行いましょう。

各塾の授業内でも復習の機会が増えてくると思いますので、その機会を活用して苦手分野があれば次の授業までに克服させることが大切となります。

しかし社会は公民の新しい分野の授業を行っている塾がほとんどで、復習の機会がほとんど設けられていないことから自身で復習の機会を設けることが必要でしょう。

|

・基礎固めに重点を置く(苦手科目、分野を作らない) ・各分野の復習を通じて苦手分野を見つける ・社会は復習の機会が少ないので自身で機会を設ける |

③6年生(8月)

どの塾も6年生7月の段階で入試範囲の学習を一通り終えることになります。よって夏期講習では入試範囲の復習をメインに行うことになりますが、ここが最後の基礎固め期間となります。

授業を通して各分野の標準問題を解き直し、苦手箇所がないか確認しておきましょう。

余裕があれば、9月以降の学習に移ってしまうことが理想です。

④6年生(9月〜)

多くの塾で各志望校別の対策講座が開講されることになります。この時期で6年前期までに築いた土台を用いて応用力を磨いていきます。

そのため塾での実践演習、過去問、志望校別判定テストなど演習の機会がかなり増えることになります。

塾での実践演習では常に全力を注ぎ、時間配分感覚・傾向を掴むことを意識して問題に取り掛かってください。

この際間違えた問題があれば「どの技術・知識を使えば解くことができたのか」「どうして間違えたのか」を明らかにしておくことが必要です。基礎に立ち返ることで基礎力の確認も行うことができます。

一方で分野別の演習をおろそかにしてはいけません。家庭学習では実践演習の復習と共に分野別の補強を行うことで分野別の応用力の底上げも視野に入れましょう。

演習と分野別の補強の二軸で学習を行うことで着実に応用力を身につけていきましょう。

|

・塾での実践演習、テストを通じて傾向を理解する ・演習の復習を通じて「解き方」「改善点」を理解する ・家庭学習では分野別の応用問題を通じて応用力を測る |

⑤過去問の取り組み方

過去問は学校の入試傾向、難易度、時間配分を掴むことを目的として取り組みます。よって基礎力が身についた9、10月ごろからスタートすると良いでしょう。

また取り組む際には休日など1日程度時間が取れる日に全教科取り組むことで本番に近い形式で取り組むことができます。

第一志望の過去問は5年分以上、第二、三志望は3年分解き、解き終えたら日々の学習と同様に解けなかった問題について「どの技術・知識を使えば解けたのか」「苦手分野はどこか」等を整理しておきましょう。

⑥保護者様ができるサポート

生徒様は4教科の学習を効率よく行うことが必要ですが、各教科における勉強目的、勉強計画を自力で整理することはかなり難しいと思われます。

そのため目標を生徒様と一緒に立て、目標から逆算したスケジューリングをしてあげることが重要となります。

特に国理社では特に知識の強化を日々継続的に続ける必要があり、その習慣を作ってあげるようなサポートも必要でしょう。

「○月のテストで△点を取ろう!」「計画通り進んでる?」などの声かけを通して生徒様と保護者様が共に目標に向かって進めるような環境づくりが必要です。

また試験結果が悪くても「できなかったところを責める」ことは避けましょう。まずはできたところに注目して褒めてあげることが大切です。

その上で苦手科目、分野を一緒に分析し、苦手克服のための勉強計画を練り直すことが重要です。

4. 女子学院中学校の併願校

以下が女子学院を受験される生徒様の代表的な併願校となります。

| 〜1/31 | 渋幕 | 市川 | 浦和明の星 | ||

| 2/2 | 豊島岡 | 吉祥 | 洗足 | 白百合 | 渋々 |

| 2/3 | 慶應中等部 | 豊島岡 | 筑附女子 | お茶の水 | |

| 2/4 | 豊島岡 | 市川 | 浦和明の星 |

まず1月中に2〜3校程度の受験をオススメします。これは①安全校の合格を勝ち取る②受験の緊張感に慣れることが目的です。

また併願校の中に安全圏の学校を1つ組み込むことで確実に合格を勝ち取り生徒様の緊張感を受験本番までに取り除いてあげることが大切です。

2/4以降は倍率がかなり上がってしまうため2/3までの期間で確実に合格を勝ち取れるスケジュールを組むことが大切です。

学校説明会や過去問を通して生徒様の向き不向きから併願校を考えることが有効となります。

5. まとめ

女子学院の入試傾向と対策法について幅広く解説してきました。 女子学院に合格するためには「早期から基礎固めを徹底する」「基礎力を土台に応用力を磨く」ことが必要不可欠です。

そのためには生徒様1人ではなく、スケジュール管理など保護者様のサポートが大切となります。 ぜひ生徒様と二人三脚で受験に向かって頑張っていただければと思います。

正しい努力で中学受験を成功させるために勉強計画や勉強方法の参考にしていただければ幸いです。

【参考文献】

他の学校の入試傾向・受験対策

中学受験対策をご検討なら

女子学院中学・高等学校出身の家庭教師

上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。

東大家庭教師友の会をもっと知る

お問合せ・体験授業はこちら