2023年 入試情報

慶應義塾大学は学部・学科ごとに入試の形式が大きく異なるので、志望学部の入試情報を確認しましょう。

出題される問題も学部によってさまざまなので、それぞれの過去問分析がカギとなります。

※こちらは2022年度一般選抜要項を参考に作成しています。(2022.8.30更新)

文|個別学部日程

【英語】配点/150点 時間/120分

【地歴(日B、世Bから1科目)】配点/100点 時間/60分

【小論文】配点/100点 時間/90分

経済|A方式 / 個別学部日程

【英語】配点/200点 時間/100分

【数学(数IA・数 IIB)】配点/150点 時間/80分

【小論文】配点/70点 時間/60分

経済|B方式 / 個別学部日程

【英語】配点/200点 時間/100分

【地歴(日B、世Bから1科目)】配点/150点 時間/80分

【小論文】配点/70点 時間/60分

法|個別学部日程

【英語】配点/200点 時間/80分

【地歴(日B、世Bから1科目)】配点/100点 時間/60分

【小論文】配点/100点 時間/90分

商|A方式 / 個別学部日程

【英語】配点/200点 時間/90分

【地歴(日B、世B、地理Bから1科目)】配点/100点 時間/60分

【数学(数IA・数 IIB・数Ⅲ)】配点/100点 時間/70分

商|B方式 / 個別学部日程

【英語】配点/200点 時間/90分

【地歴(日B、世B、地理Bから1科目)】配点/100点 時間/60分

【小論文】配点/100点 時間/70分

理工| 個別学部日程

【英語】配点/150点 時間/90分

【数学(数IA・数 IIB・数Ⅲ)】配点/150点 時間/120分

【理科(物理、化学)】配点/200点(1科目100点) 時間/120分

総合政策|①方式 / 個別学部日程

【数学(数IA・数 IIB)】配点/200点 時間/120分

【情報】配点/200点 時間/120分

【小論文】配点/200点 時間/120分

※数学・情報から1科目選択。

総合政策|②方式 / 個別学部日程

【英語】配点/200点 時間/120分

【小論文】配点/200点 時間/120分

総合政策|③ / 個別学部日程

【英語】配点/100点 時間/*

【数学(数IA・数 IIB)】配点/100点 時間/*

【小論文】配点/200点 時間/120分

※「数学および外国語」と「小論文」での受験の場合、

数・英の配点は各100点、時間は*計120分になる。

環境情報|①方式 / 個別学部日程

【数学(数IA・数 IIB)】配点/200点 時間/120分

【情報】配点/200点 時間/120分

【小論文】配点/200点 時間/120分

※数学・情報から1科目選択。

環境情報|②方式 / 個別学部日程

【英語】配点/200点 時間/120分

【小論文】配点/200点 時間/120分

環境情報|③ / 個別学部日程

【英語】配点/100点 時間/*

【数学(数IA・数 IIB)】配点/100点 時間/*

【小論文】配点/200点 時間/120分

※「数学および外国語」と「小論文」での受験の場合、

数・英の配点は各100点、時間は*計120分になる。

看護医療|個別学部日程

【英語】配点/300点 時間/90分

【数学(数IA・数 IIB)】配点/200点 時間/80分

【理科(化学、生物から1科目)】配点/200点 時間/80分

【小論文】配点/-点 時間/70分

【面接】配点/-点 時間/-分

※数学・化学・生物から1科目選択。

※「小論文」は第1次試験の選考では使用せず、第2次試験の選考に使用する。

薬|個別学部日程

【英語】配点/100点 時間/80分

【数学(数IA・数 IIB・数Ⅲ)】配点/100点 時間/80分

【理科(化学)】配点/150点 時間/100分

医|個別学部日程

【英語】配点/150点 時間/90分

【数学(数IA・数 IIB・数Ⅲ)】配点/150点 時間/100分

【理科(物理・化学・生物から2科目)】配点/200点 時間/120分

【小論文】配点/-点 時間/60分

【面接】配点/-点 時間/-分

※「小論文」は第1次試験の選考では使用せず、第2次試験の選考に使用する。

慶應義塾大学

学部別 傾向と対策ポイント

文学部経済学部法学部商学部理工学部総合政策学部環境情報学部看護医療学部薬学部医学部

2023年 慶應義塾大学

科目別 入試傾向と対策ポイント

英語の傾向・対策

【傾向】「全ての知識が問われる英語の最難関」

慶應の英語は私大の中でも最難関の内容となっており、中途半端な文法力・単語力・読解力では十分に立ち向かうのはとても難しく、一筋縄ではいかないでしょう。

とくに長文読解の分量はとても多く、またボキャブラリーや文法も高度なものとなっているため、受験まで勉強してきた英語力のすべてが問われます。

【対策】「基礎固めから応用まで網羅的な学習を」

慶應の英語では英語力のすべてが問われるため、基礎問題から応用問題まで網羅的に学習する必要があります。

まずは単語や文法などの基礎固めから始めて、ある程度実力がついてから長文読解や難易度の高い単語問題・文法問題の演習をして、慶應の英語に早く慣れることが重要になります。

また、学部によって出題傾向が大幅に異なるので、志望学部別に過去問を確認し、過去問演習を行いましょう。

小論文の傾向・対策

【傾向】 「学部ごとに異なる出題形式やテーマ傾向」

国語の代わりに小論文が出題され、医学部と看護医療学部では二次試験として小論文が課されます。

文学部では哲学や社会問題、経済学部では社会科学に関する話題、法学部では法学に関した社会問題、医学部では医師としての資格を問うような問題が出題されるといった、学部によってテーマの傾向が大きく異なります。

【対策】 「小論文は添削で得点UP」

小論文は、個人での学習・採点だけではどのくらい点数が取れるのか、どのようなポイントに気をつけて記述すれば良いのかの判断が非常に難しい科目となっています。

学校の先生や予備校、家庭教師などを活用して添削し、さらに添削してもらった文章を書きなおしてみることが大切です。

また、小論文に挑むに当たって、ある程度背景知識があると具体的な小論文がかけるので、自分の受験する学部のテーマに関した新聞記事や時事ネタ、社会科学系の教科の情報を仕入れておくことをおすすめします。

数学の傾向・対策

【傾向】「膨大な問題量・計算量の出題」

文系数学でも理系数学でも、多くの場合計算量や問題量が多く、解くのに時間がかかります。

医学部を除けば問題の難易度は標準より高めではありますが、計算量や問題量の多さゆえに慶應義塾大学の数学の難易度は結果的に高いものとなっています。

時間内にすべての問題に解答するのは至難の技であるため、事前に過去問で出題傾向を確認し、自分の得意分野を優先的に解答して、確実に得点することが鍵になってきます。

【対策】 「時間配分が合否を分けるポイント」

慶應の数学は高難易度、膨大な問題量・計算量というのが特徴です。

数学で合格点をとるためには、素早く解く練習とともに、「どの問題に時間を割くのか」「どのように優先順位をつけるのか」「解ける問題をいかに適切に見つけるのか」といった問題を選択し、上手く時間配分をする解答技術を鍛えるのが重要です。

そのためにも過去問を実際に解いてみて、どの問題にどれだけ時間がかかるのか、どの問題だったら解きやすいのかを確認しておくことが必要です。

日本史の傾向・対策

【出題傾向】

慶應の日本史は、私大の中でも難易度の高い問題が出題されることがありますが、標準的な問題も多く出題されます。

難易度が高い問題でも、教科書や単語集の範囲に収まり、範囲外から出題されるような奇問は少ない傾向にあるので、得点すべき問題は落とさず得点していくことが重要です。

また、文学部では論述の出題、経済学部や商学部では経済史が頻出であるなど学部ごとに出題傾向があり、とても特徴的な問題構成になっています。

【入試対策】

難易度は高く設定されていますが、奇問は少ないため、まずは教科書や用語集で徹底的に知識をつけていくことが必須です。余裕があれば、脚注レベルの細かなところまで確認することで、論述などの様々な出題に対応できるようにしておきましょう。

また、経済史や文化史といったテーマ史も問題に登場するため、テーマ単位で歴史の流れを把握する必要もあります。学校ではテーマ史を扱うことが少ないため、予備校や家庭教師、独学でテーマ史の対策を行いましょう。

学部ごとに扱われるテーマの傾向は異なるので過去問できちんと傾向を把握しておくことが大切です。

世界史の傾向・対策

【出題傾向】

慶應義塾大学の世界史は教科書レベルでをはるかに超えて難易度が高く、特に法学部が最難関と言われています。用語集や史料集をフルに活用し、ありとあらゆる知識をつけて試験に臨みましょう。

近現代史は頻出で、特に第二次世界大戦後の国際政治史や経済史は複雑な問題が出題されるので特に対策が必要です。もちろん他の分野も出題され、細かい時代区分で通史の難問が出題される傾向にあります。

法学部や経済学部では地図問題も頻出で、国の首都や戦地に関する問題がよく出題される傾向にあります。

【入試対策】

世界史も日本史と同じく、教科書や用語集、史料集を徹底的に活用して、通史としての知識をつけていきましょう。

ある程度知識がついたところで、志望する学部の過去問を解き、傾向を掴むことをおすすめします。学部によって難易度の差があったり、出題される問題の傾向も変わったりするので、過去問研究は必須です。

地図問題は地図帳や図説を使いながら学習し、地名と場所を一致させて覚えるようにしましょう。地図問題に関しては、十分対策できる難易度なので、ここで落とさないようにしっかり対策しましょう。

地理の傾向・対策

【出題傾向】

慶應の地理は標準レベルの問題が多く、教科書の範囲から出題されます。回答方法に特徴があり、選択肢の数が多く、年によっては40字程度の記述問題の出題もあります。

問題内容は地誌が多く出題される傾向で、地誌分野以外には農業・工業・資源・エネルギー・都市・民族などが頻出です。資料の問題も多く、かなり幅広い範囲で出題されます。

【入試対策】

標準レベルの問題が多いため、まずは基礎知識を押さえておくことが合格への近道となります。教科書や資料集を使って勉強をし、しっかりと基礎知識を固めていきましょう。教科書や資料集では統計資料などにもきちんと目を通しておくことが肝心です。

また、基礎知識の勉強をするに当たって、センターレベルの問題集での演習が効果的です。

なるべく多くの過去問を解いて問題形式に事前に慣れておけば、本番で焦ることはなくなるでしょう。自分のレベルを測ったり、問題の傾向を知ったりするためにも過去問研究は重要になります。

物理の傾向・対策

【出題傾向】

理工学部では、力学や電磁気の出題頻度が高く、受験するに当たって重点的に対策をする必要があるでしょう。前半部分が基本的な問題で後半部分が応用的な問題となっており、前半部分で確実に点を取り、後半部分でライバルと点差をつけるのが理想的です。

医学部の物理は難易度の高い問題をじっくりと解く力が試されます。中でも原子の問題が差のつきやすい単元であるため、落とすことのできない範囲の一つです。

特に、時間がシビアなので解ける問題から解いて、難しい問題は後回しにするという決断力も必要でしょう。

【入試対策】

物理では基礎を押さえておくことが重要で、短い制限時間の中で落としてはならない問題を確実に得点することが合格につながります。

医学部では、誘導がない上に高難易度の問題が出題されたり、これまで触れたことのない事象が出題されたりと応用問題が多数出題されます。

そのような問題の対策には、公式は覚えるものではなく理解するものとしてとらえ、様々な問題に対応できるよう問題集や過去問を用いて演習をしていきましょう。

化学の傾向・対策

【出題傾向】

医学部以外では理論化学の比重が高く、大問で理論化学が出題されたり、有機化学や無機化学との融合問題として登場したりと理論化学の分野は頻出です。学部ごとにどれほどの比重で出されるのか、どのような構成になっているのかは大きく異なりますが、理論化学の対策が合否の鍵になります。

医学部では例年大問3題出題される内の2題が有機化学の年度もあるほど、有機化学の比重が高いといえます。他の教科に比べて難易度は平易と言われていますが、読解力が求められたり、マニアックな単語が出てきたりすることもあります。記述や論述問題も頻出なので問題に慣れておく必要があるでしょう。

【入試対策】

慶應の化学は難易度の高い部分もありますが、標準的な問題も出題されるため、これを落とさないためにも基礎の勉強が重要となってきます。得点できる問題で得点することが必須です。

医学部や理工学部、薬学部は計算問題の難易度が高かったり、試験時間に対して明らかに分量が多くて全問解答できそうにない場合も多いため、解答の優先順位をつけられるようになっておくこともおすすめします。

生物の傾向・対策

【出題傾向】

生物の出題範囲は学部ごとに大きく異なります。医学部では分野問わず幅広く出題されるため、満遍なく知識が問われます。とくに生殖や発生、遺伝、体内環境は頻出であり、より深い知識が求められます。

看護医療学部では遺伝、進化、細胞が頻出で、問題のレベルは教科書の章末問題から受験の標準的な問題となっています。時事的な話題も出題されやすく、常日頃から生物学に関するニュースなどを確認しておくと効果的です。

【入試対策】

医学部では論述問題が非常に多く出題されるため、論述に慣れることが大切です。問題の意図を理解し、要点を押さえた解答を作成する練習をしましょう。教科書や参考書で十分な知識をつけつつ、論述問題演習をすると効果的です。

看護医療学部は標準的な問題が多く出題されるので、まずは教科書レベルの知識をきちんとつけましょう。頻出問題を中心に幅広くきっちりと知識を押さえておくことから始まります。論述問題も出題されるので、抜かりなく対策を。

東大家庭教師友の会で慶應義塾大学に合格!

東大家庭教師友の会には、慶應義塾大学含め、難関大学に合格した生徒様の実績が多数ございます。

以下では、実際に当会から慶應義塾大学に合格した生徒様の体験記を一部ご紹介いたします。

家庭教師のココが良かった!

苦手科目を勉強することが気分がのらず大変でした。各教科の時間配分もむずかしかったです。苦手科目はたくさん勉強しても模試の成績が大きく上がらず不安になりました。最終的には得意科目(英語)が唯一の自信で英語で苦手科目の分を補おうという気持ちでのりきりました。

受験勉強で大変だったこと

人前で手をあげて質問するのが苦手なのですが、1対1なので人目を気にせずに発音したり質問することができました。また受験の直前は自宅で学習していましたが、分からないところをメールで先生に聞くことができました。

先生へのメッセージ

夏期講習などで1度予備校で授業をうけたこともあったのですが、先生の授業の方が全然おもしろかったです。受験勉強の中で英語があるから大丈夫と思えたのは先生にはげまして頂いたおかげだと思います。宿題は考えて考えて・・・というものが多くて大変な時もありましたが、文章を読んで考えるということが少しずつできるようになりました。まだ大学の話とか先生とお話ししたいです。ありがとうございました。

大学受験対策をご検討の方へ

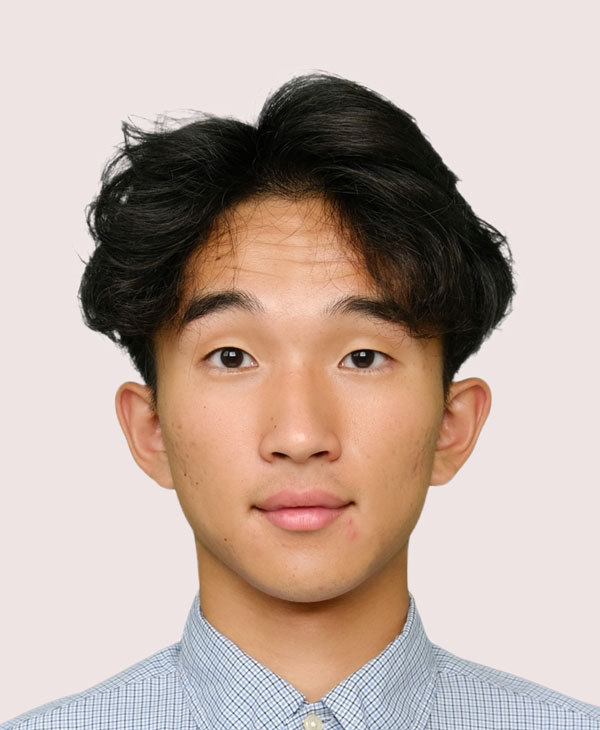

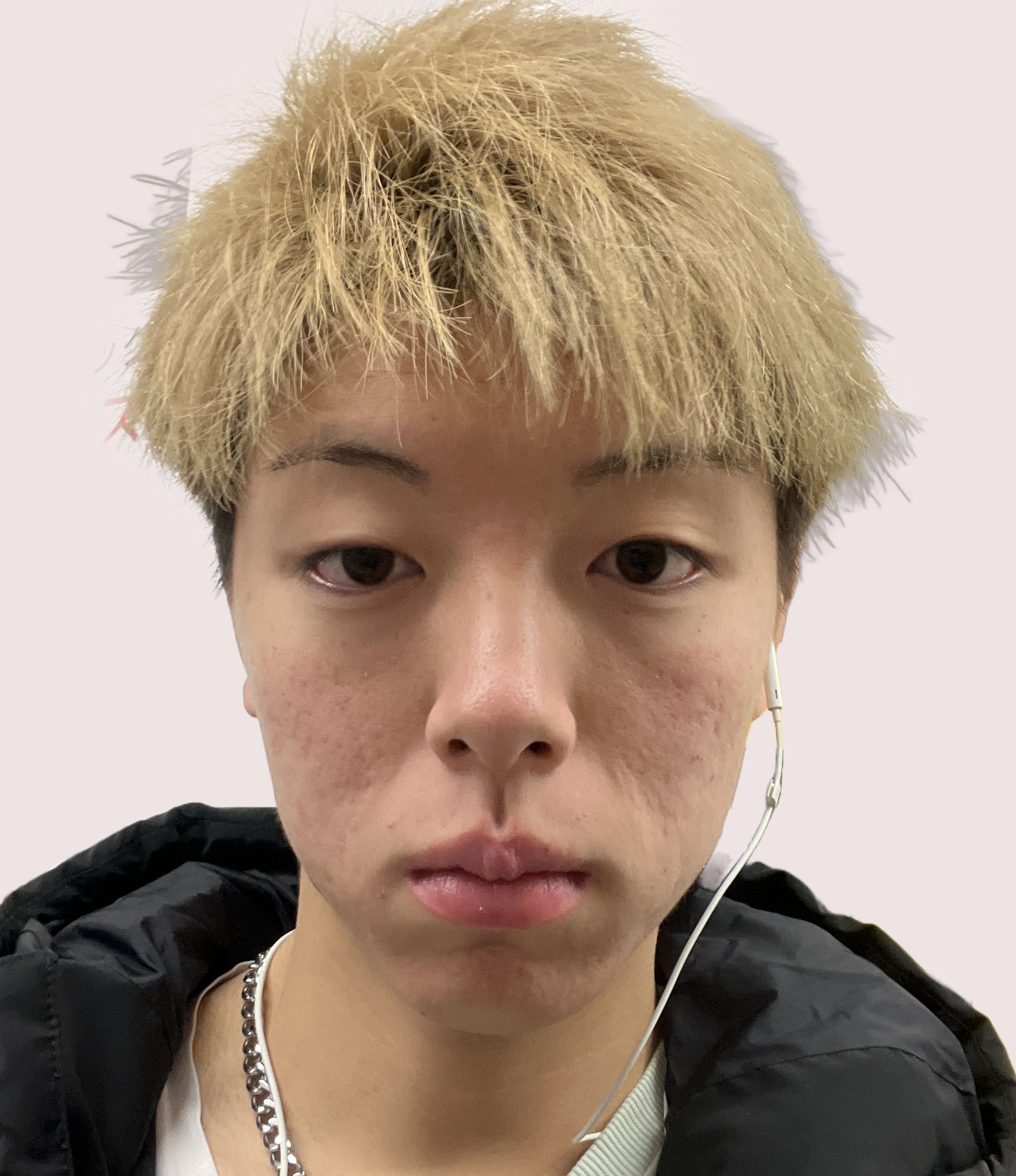

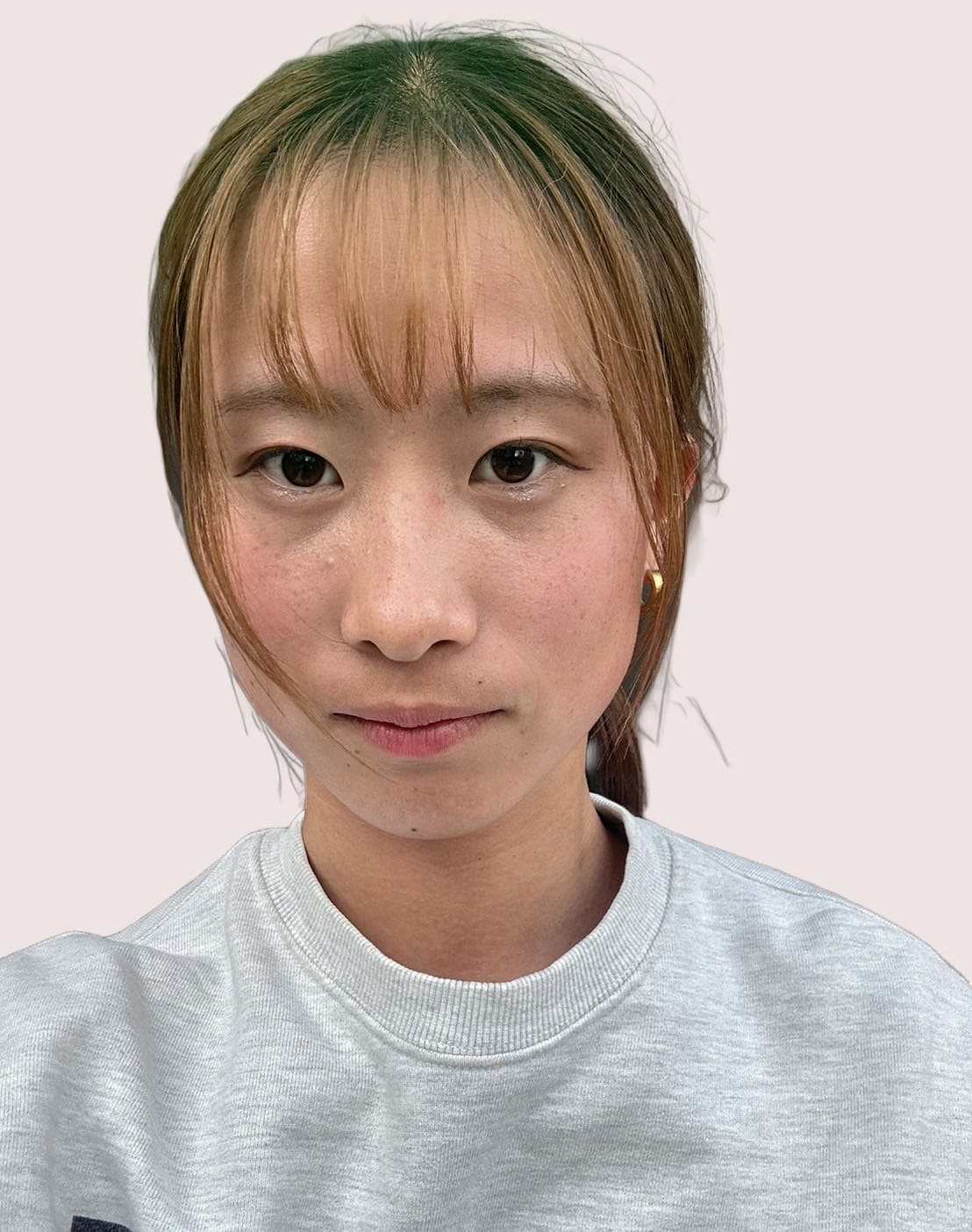

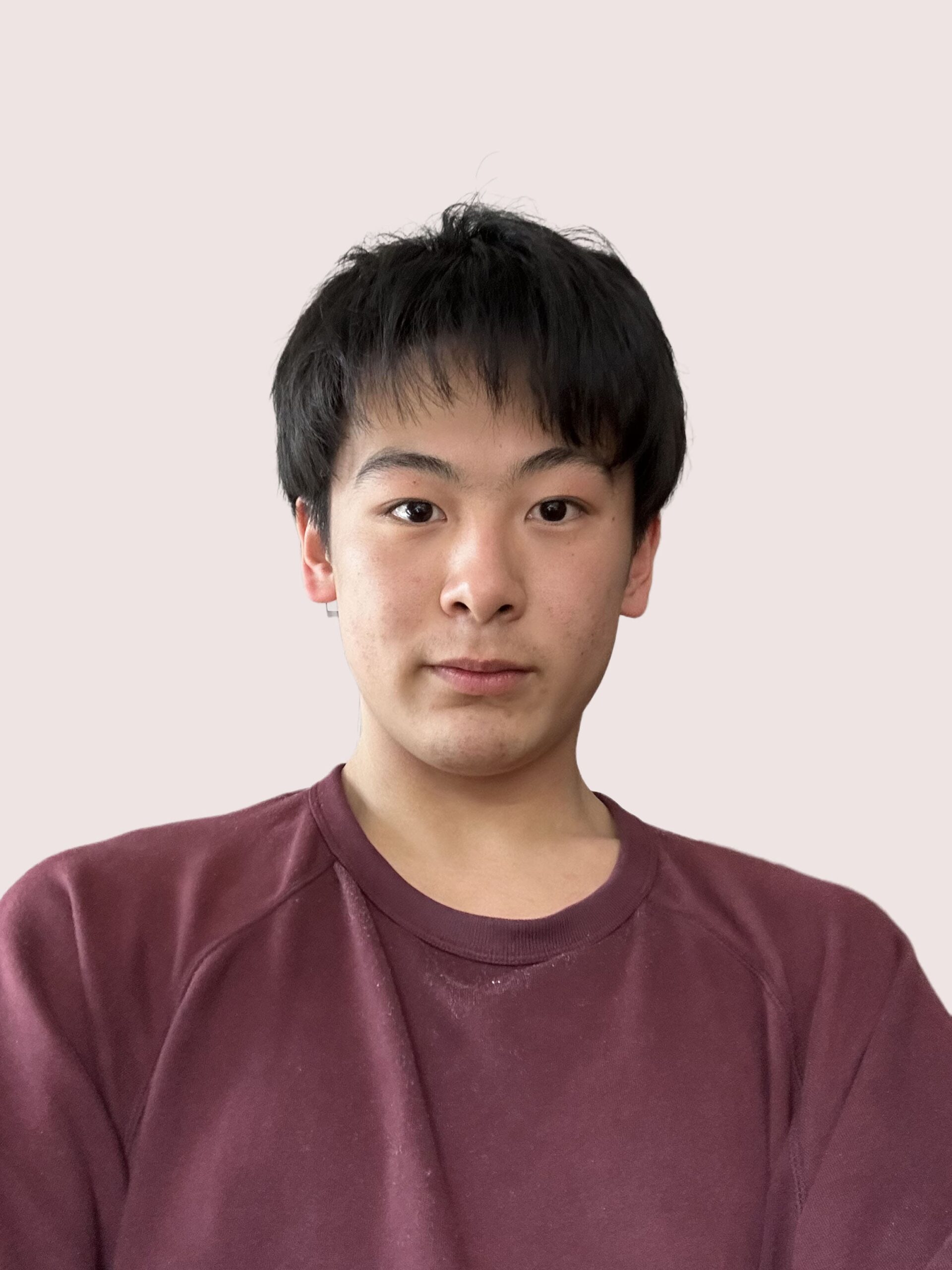

慶應義塾大学在籍の家庭教師のご紹介

当会には慶應大生約8,000名が在籍しています。

上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。

大学受験の合格体験記

東大家庭教師友の会の特徴

当会には、東大生約9,700名、早稲田大学生約8,500名、慶應大生約8,000名をはじめ、現役難関大生が在籍しています。

生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。

オンラインでの指導も可能です

東大家庭教師友の会オンラインHPを見る

2018年 慶應義塾大学合格

【生徒様からのメッセージ】